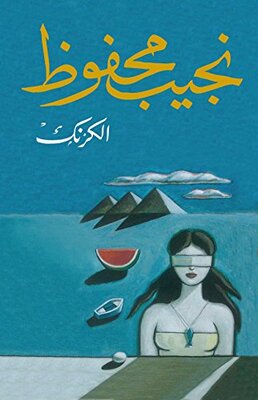

الكرنك

المقهى ككابوس سينمائي ورواية سياسية نفسية بنَفَس نوفيلا مكثفة جدًا

في زمن الدهشة وتطور تجارب مذهلة بطولتها الإيجاز والتكثيف،حيث تتفكك فيه الحدود التقليدية للأجناس الأدبية، تنشط مصطلحات مثل الرواية القصيرة والقصيرة جدًا والميكرو نوفيلا وغيرها لتطفو على سطح الخطاب النقدي، كأننا أمام اكتشاف معاصر. لكن الحقيقة أعمق من مجرد ترويج لأنواع روائية وليدة. فمنذ دوستويفسكي وتورغينيف، وصولًا إلى شتاينبك وتشيخوف، وُجدت نصوص قصيرة جدًا، متفجرة بالمأساة والوعي، ومكتوبة من قلب الجرح، لا تحتمل الحشو ولا تتوسل السرد المطوّل.

الميكرو نوفيلا أو الرواية المكثفة أو القصيرة جدًا ليست شكلًا أدبيًا مختزلًا، بل نَفَس فني كامل، يضيق بالثرثرة ويضيء بالصدمة. وفي هذا السياق، تتوهج رواية "الكرنك" (1974) لنجيب محفوظ، لسنا مع استثناء عربي، بل كدليلٍ دامغ على أن الأدب العربي، هو الآخر، كان يعرف كيف يقطّر الحياة في جُمل مشتعلة وحاول متابعة التطورات السردية العالية.

الضوء يأتي من المقهى... لا من الرواية

الكرنك أكبر من "رواية عن المقهى"، كونها "مقهى في هيئة رواية". فضاء مغلق ينبض بالحياة والاعتراف والوشاية، مسكون بالهواجس لا بالقهوة. كل شيء يدور في هذا المكان، حيث تُستبدل الكراسي بغرف تحقيق، والطاولات بشاشات عرض لذاكرة عربية متشظية. لم يكن مقهى الكرنك ديكورًا، بل عينًا سينمائية تراقب جيلًا مسحوقًا، وتختصر تاريخًا مبللًا بالخيانة والخوف والخذلان.

الكرنك بوصفها ميكرو نوفيلا سياسية نفسية

الكرنك ليست قصة طويلة،فهي نص روائي مكثف، مكتمل من حيث البناء الجمالي والرمزي، ويحمل خصائص الميكرو نوفيلا المعاصرة:

فضاء مكاني واحد: المقهى الذي تحول إلى وطنٍ ممزقٍ، أو مرآة لا ترحم.

شخصيات رمزية محدودة: كل شخصية بمثابة خريطة نفسية واجتماعية مكتملة.

زمن مضغوط: سنوات من القهر تُختزل في اعترافات دامية.

غياب البطل التقليدي: الجميع ضحايا أو جلادون، أو الاثنين معًا.

لغة مشبعة بالدلالة: لا جملة فائضة، ولا كلمة بلا أثر.

بهذا التركيب، تُغادر الكرنك فضاء الرواية الكلاسيكية، وتسكن قلب الميكرو نوفيلا أو النوفيلا المكثفة جدًا : نص لا يُقاس بعدد صفحاته، بل بكثافة ما يُحدثه من رجفة.

الإيجاز بوصفه مقاومة: نجيب محفوظ لا يشرح، بل يجرح

في "الكرنك"، الإيجاز لم يكن نقصًا بل أداة مقاومة. نجيب محفوظ، الذي كتب ثلاثية كاملة، يختار هنا أن يضغط اللغة حتى تكاد تنكسر، أن يحول كل جملة إلى سكين صغيرة. كأن كل اختصار هو توجيه ضربة مباشرة للقارئ، لا فرصة للتنفس ولا مهرب من التأويل.

الرواية الحوارية: الكلمة بوصفها لقطة سينمائية

الكرنك رواية حوارية بامتياز، لكنها لا تستخدم الحوار كأداة تواصل تقليدية، بل كآلة تفجير داخلية. الجمل القصيرة تتحول إلى ومضات، إلى أصوات ترتجف، إلى مونولوجات مقطعة بالقلق.

كل شخصية تُرسم من خلال صوتها:

إسماعيل بصوته المنكسر، زهرة بغضبها المكبوت، خالد صفوان بثقته المزيّفة، والراوي الذي يصغي أكثر مما يتكلم.

الحوار هنا ليس فقط أداة سرد، بل شريط صوتي سينمائي، حيث تُستبدل اللقطة بالكلمة، وتُختصر المعركة في صمتٍ مشبوه.

الشخصيات: لا تتطور... بل تتكشف

زينب: رمز الجمال المُنتهك، والوطن المقهور.

إسماعيل الشيخ: المثقف المهزوم الذي يكاد يصبح جلادًا.

خالد صفوان: ليس شريرًا بل آلية مفرغة في منظومة الرعب.

هذه الشخصيات لا تخضع لتطور درامي، بل تُنتزع منها أقنعتها. وكأن الرواية لا تحكي، بل تكشف. أقرب إلى تقنية المسرح التجريبي أو السينما النفسية منها إلى السرد الكلاسيكي.

صوت الراوي: كاميرا مهزوزة

الراوي في "الكرنك" ليس بطلاً، بل عيناً مرتابة. يتحدث كمن يخاف أن يُكتشف، يراقب أكثر مما يصف. لغته مُرتعشة، تشبه ارتجاف الجسد تحت التعذيب. لا يسرد الحدث، بل ينقله من خلال الهمس، من خلال ما لم يُقل.

الزمن المعطوب: فلاش باكات بلا تسلسل

الرواية تتحرك ضمن فوضى زمنية مقصودة، كأنها شريط سينمائي تالف، تتداخل فيه الذاكرة مع الهلوسة. النكسة لا تظهر فقط في النهاية، بل تسبق كل شيء، وتلاحق كل شيء. حتى الأمل يأتي كإضاءة مرتعشة في زنزانة مظلمة.

المقهى بوصفه كاميرا مراقبة

المقهى ليس مكانًا، فهو جهاز مراقبة. من يجلس، يُراقَب. من يتكلم، يُوشى به. كل شيء مسكون بالريبة، وكل تفصيل يحمل خيط وشاية. هذه التقنية تمنح الرواية بعدًا بصريًا خفيًا، كأنها فيلم صامت نراه من خلال عيون خائفة.

الكرنك وسوسيولوجيا الانهيار

الرواية لم تكتفي برصد الألم النفسي، وكذلك رصدت كيفية انهارت الثقة بين الناس، وكيفية العلاقات التي تتحول إلى شبكة من الشك والتربص. وكأن الكرنك تقول لنا: ما حدث في غرف التعذيب لم يبقَ هناك، بل تسلل إلى المقاهي، وإلى البيوت، وإلى اللغة نفسها.

هل نملك نحن جذور الميكرو نوفيلا؟

الكرنك لم تكتفي بتصويرالانعكاسات التأثر العربي بأشكال السرد الغربية الحديثة، بل هي نص أصيل، نابع من لحظة داخلية مأزومة. محفوظ، من حيث لا يدري، كان يُرسي ملامح ما بات يُعرف لاحقًا بالميكرو نوفيلا. وهو ما يفتح سؤالًا نقديًا أعمق:

هل نحتاج إلى استيراد المفاهيم لتقييم تراثنا، أم أن بعض روائعنا كانت سبّاقة من حيث لا ندري؟

خاتمة: رواية قصيرة... بأثر لا يُمحى

"ورميت في الزنزانة معرضة لعذاب مهين لا تقدر أذاه إلا امرأة فكان على أن أحيا وأنام وآكل وأقضي الحاجة في مكان واحد."

الكرنك، ص66

بهذا السطر، تنفجر الرواية فينا. لا لأنها تصف القهر، بل لأنها تجعله ملموسًا، لاهثًا، حيًّا. الكرنك ليست فقط عن التعذيب، بل عن اللغة حين تُعذّب، عن السرد حين يُجبر على الصمت، عن جيل كامل خُطف صوته.

رواية قصيرة؟ نعم.

فهي لا تُقرأ مرة واحدة.

لكنها تُنزف من بين السطور، جملةً جملة.